不小心踏入弹头螺这个坑之后,中国东南沿海(也没有那么沿海)出产的弹头螺们总归还是要收一收的。常见的那么几种相对比较易得,所以一直也没有那么着急,反而是拖后了进度。磨磨蹭蹭的,这两次分别在贝展和贝壳嘉年华上收到了竹笋弹头螺和龙宫弹头螺,国产的大型深海弹头螺“御三家”算是收齐了。

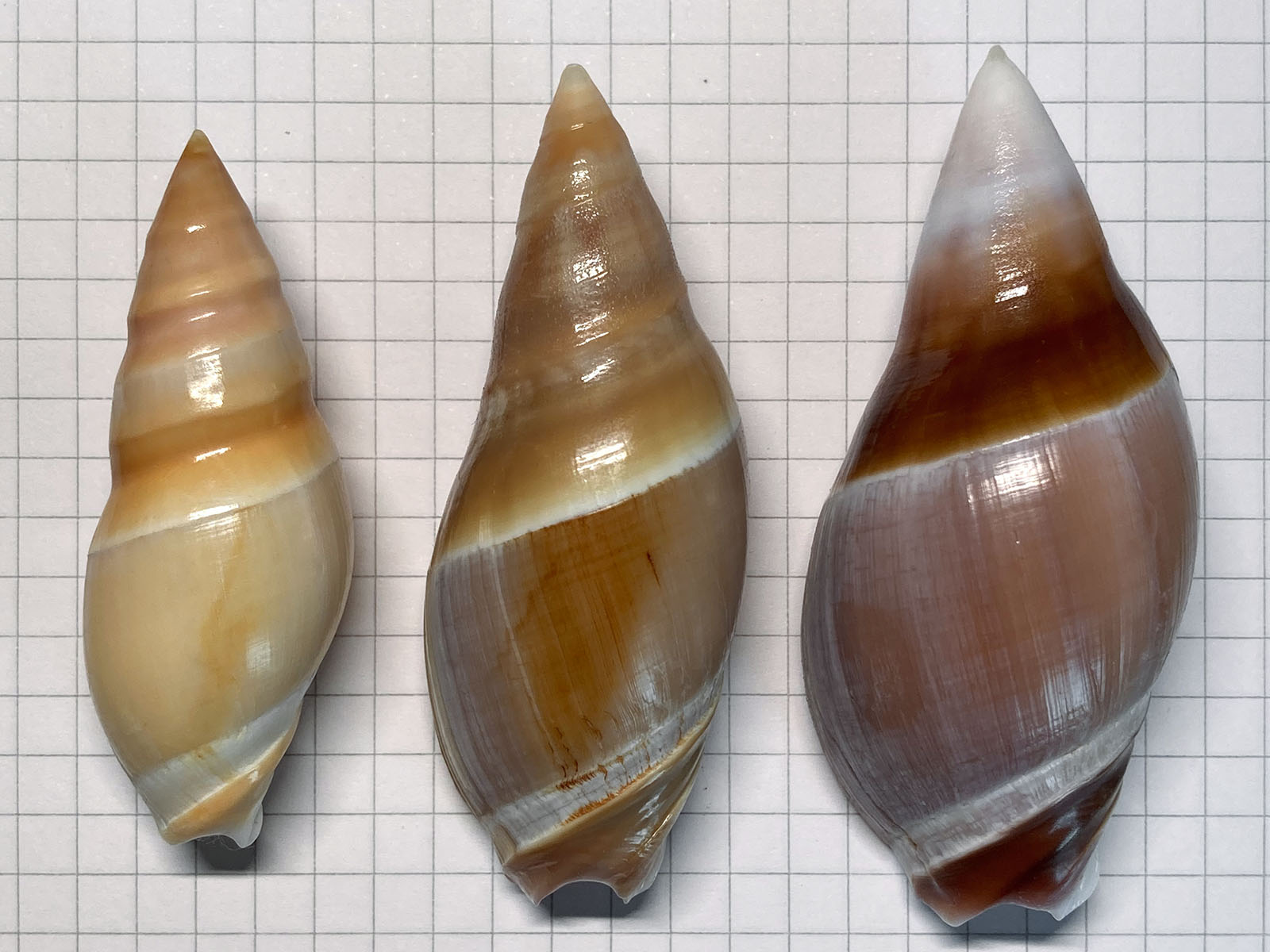

从左到右依次是

竹笋弹头螺 Amalda hilgendorfi (E. von Martens, 1897)

中华弹头螺 Amalda rubiginosa (Swainson, 1823)

龙宫弹头螺 Amalda albocallosa (Lischke, 1873)

当然,这个东南“御三家”,倒也不是什么特别的说法,纯粹是因为我觉得这三种弹头螺便宜、易得,尺寸又大,跟一堆两三厘米的 Amalda 放在一起的时候有那么一点点格格不入,不如圈地自萌自己玩。

不过想说自己玩,其实也没有那么简单,尤其是中华弹头螺和龙宫弹头螺,挂着 A 的图列举 B 的特征,挂着 A 的图和特征,说 B 的名字,等等错误满互联网都是。也难怪,中华和龙宫长得的确很像,从配色到外形到尺寸——我之前也一直傻傻分不清楚。从历史资料看,龙宫弹头螺甚至被认定是中华弹头螺下的一个亚种——虽然早就独立出来了,但是流毒甚广的百度百科里依然保留这个严重过时的分类信息。

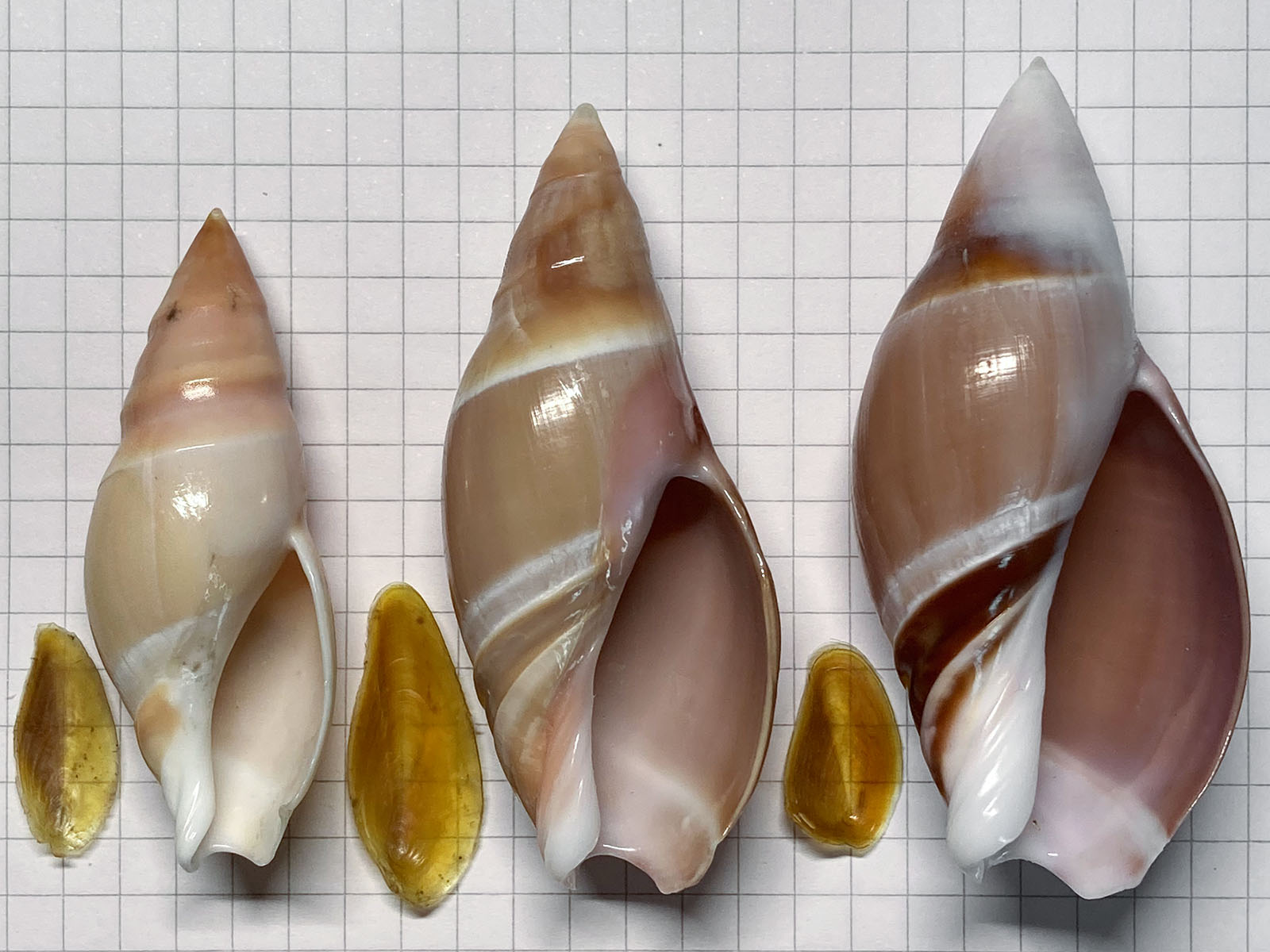

网上图片参差不齐,张冠李戴的不计其数,让人没有办法明辨二者,直到两种螺都到了手里,再查了相关的文献资料,我才意识到二者形态上的区别。其实最稳定的差别是看螺腹面的开口——龙宫弹头螺的开口明显要更大一些。

手里的标本上,中华弹头螺的壳口高度大概只占螺整体的½左右,而龙宫弹头螺的开口差不多要占到⅔了。

至于体型、颜色、滑层的颜色、滑层的厚度等等这些,种内的变化都太大了,就我来看成为不了划分这两个种的关键证据。当然了,龙宫弹头螺的学名就叫做 albo-callosa,“白色的滑层”,也因此有人直接叫它“白滑层弹头螺”,理论上腹面结的白色釉质应该更多更厚的。Rubiginosa,“铁锈色”的中华弹头螺,从手里的标本来看,至少螺塔结釉的确会更铁锈色一些。

当然二者的区别最大的还是生境。虽然都是拖网捕捞,但是龙宫弹头螺生活的环境明显更深。根据手头标本的记录,中华弹头螺来自南海海底水深200米处左右,而龙宫弹头螺来自东海600米深的海底。这也是为什么在中文里它会被叫作“龙宫”,因为深海的海底是龙王的地界啊。

至于竹笋弹头螺,唔因为它的螺塔超大超可爱的,真的像一根竹笋一样,不容易混淆,就被晾在了一边。这是一个相对广布的种,太平洋西岸两三百米的海底似乎都有它——从日本到台湾到菲律宾到巴布亚新几内到所罗门群岛到新喀里多尼亚。国内很多资料说国产的是 Amalda hilgendorfi herlaari Van Pel, 1989 这个亚种,赫拉里弹头螺。不过首先这个亚种的模式产地是巴布亚新几内亚和澳大利亚之间的阿拉弗拉海,其次亚种这个分类单元已经不被承认了,所以不如简单起见直接叫竹笋更好。也有人根据拉丁名把它译作“海氏弹头螺”,但我还是坚持竹笋更好!

说到这里,忍不住还是要提一句——不玩别的类群不知道,玩过之后才发觉宝螺玩家好幸福啊。互联网上有准确而丰富的宝螺图文资料,有人编写可靠的参考书,会努力编写对照表格来比较不同种、不同亚种乃至不同型的异同。而且贵归贵,宝螺真的很好买到。榧螺谷米螺已经算是相对热门一点的种类了,可是书和资料的落差真的不是一点点,有的时候真有一种“好累”的感觉,怎么这种东西都要靠自己悟哈哈哈。

不过或许有挑战性,也是好玩的一个方向吧!